私たちにできることをやろう!

私たちにしかできないことをやろう!

シズデSDGsの合言葉は「TRY SDGs!」

静岡県下の専門学校で最初にSDGsを宣言!

まずはシズデが得意なことから。3つの目標に取り組んでいます。

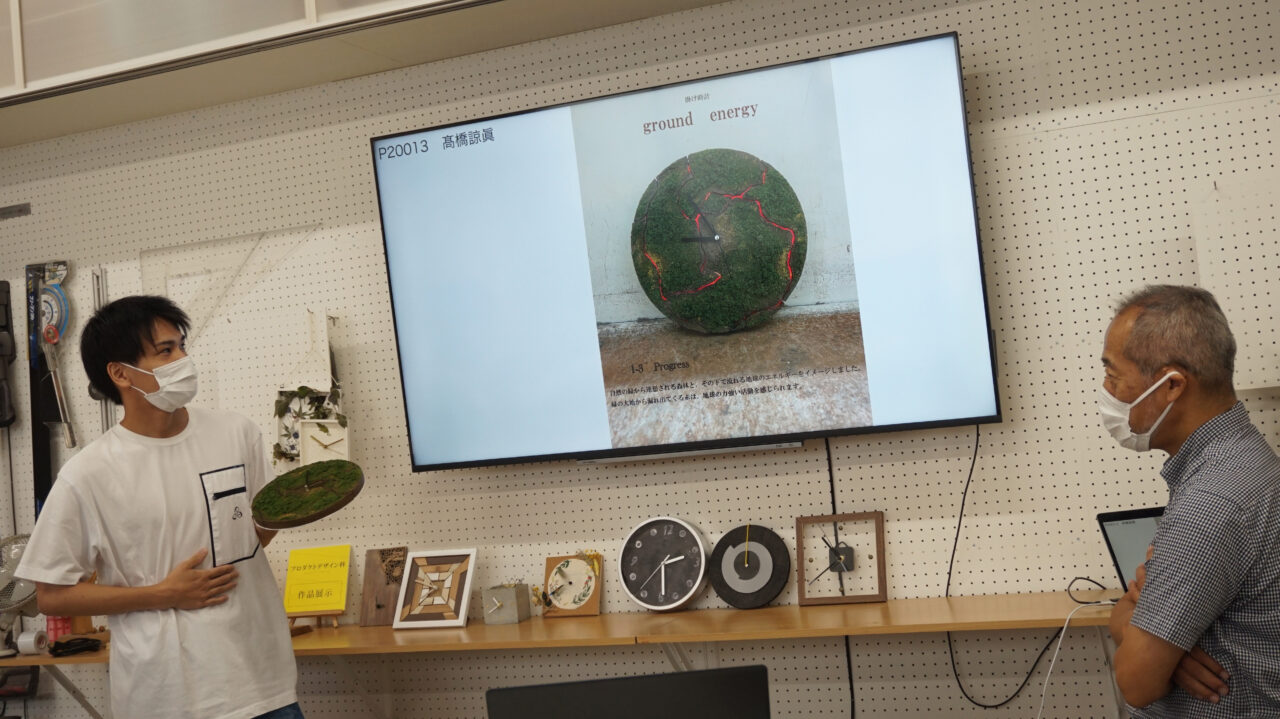

デザイン教育

デザイン教育を通じてSDGsの取り組みを理解し実行できる人材を育成

まちづくり

地域の団体・企業と協力し各学科の特徴を活かしたまちづくりに貢献

パートナーシップ

SDGsの取り組みにおいて地域社会と人を結びつける場所を提供

それはきっと、持続可能な社会につながっている。

SDGs学びの成果

イメージ通りにいったことも、そうでなかったことも。

TRY! したことで、ほんの少しでも何かが動いごいていたら。

世界はきっと変わっていきます。

- SDGs「地球上の誰一人として取り残さない」

- CHECK!そのアイディアは関わる人すべてを笑顔にできている?

- SDGs「持続可能な開発目標」

- CHECK!そのアイディアは今だけの事でなく未来に向けてつながっている?

- SDGs「17のゴール(目標・169のターゲット)」

- CHECK!そのアイディアで掲げたゴールは達成されている?

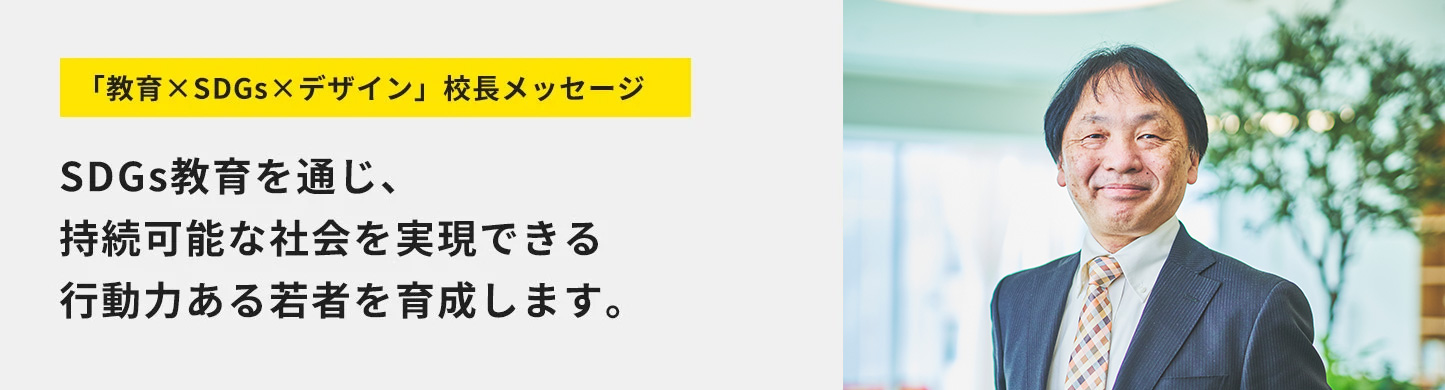

シズデが目指すSDGs

そうか! デザインは、持続可能な社会につながっているんだ。

世界のみんなで取り組む課題。だからデザイン的な手法で解決に導く、地域のハブ機関になろう!

▲第16 回てんまデザイナーズバナー&ポスターコンテスト

SDGsとともに、世界が変わり始めた。

社会が、企業が、教育が、動き始めた。

人類による開発や乱獲などによって、地球は今や「第6の大量絶滅時代」を迎えていると言われています。紛争やテロ、気候変動など、数多くの課題も抱えています。もう他人事ではすまされない崖っぷちに、国連が立ち上がりました。そして、世界が動きはじめました。行政も、企業も、そして教育も。デザイン活動によって地域にたくさんのことを発信するシズデでだからこそ、SDGsについて考えるきっかけを広げていきたいと思います。

▲静岡市とコラボした食品ロス削減の啓発

アプローチの方法はいろいろある。

できることから、やってみよう。

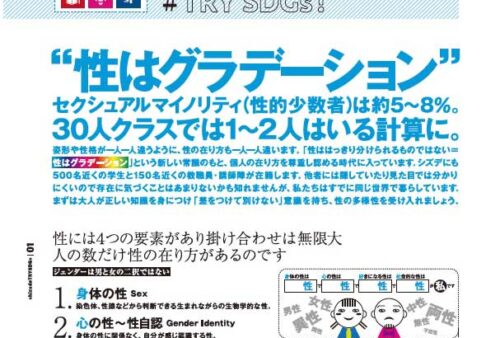

遠い国が抱える悩みも、隣の友だちが抱える悩みも、問題に優劣はない! SDGsが目指すのは「地球上の誰一人として取り残さない」社会です。大きな問題の解決のために、今できることをやってみよう。そもそもデザインには、人の心を動かして行動を変える力があります。その力が、地域社会の問題を解決する力になります。イベントをしたり、みんなを楽しませたりしながら、世の中をいい方向に持っていくのはシズデが得意なところ。

「TRY SDGs!」がシズデの合言葉になりました。

言葉とマークが人の心を動かした!

デザインの力を、私たちも再確認。

今では多くの方が、このマークから「SDGs」を想起するのではないでしょうか。国連が数年かけて世界中の人々の声を聞き取り、課題を整理して解決するための目標を立てました。それが「持続可能な開発目標 SDGs」です。SDGsというキーワードとともに、カラフルなアイコンがデザインされ、またたく間に世界に広がっていきました。私たちは、デザインの力を目の当たりにしたのです。このデザインの力に応えて、シズデもデザイン的な手法によって解決に導くハブ的な役割を果たしていきたいと思います。

アイデアをカタチにすることは、世の中を少しよくすること。コンテストへの参加も、SDGsにつながっています。

長年にわたって、高校生を対象にしたデザイングランプリを主催しています。毎ファッション、雑貨・インテリア、イラストレーション、写真などのアイデアや作品を募集するのですが、実はこのテーマの中にも「TRY SDGs!」があります。参加してもらえれば、楽しんでアイディアをカタチにするだけでなく、テーマ研究するうちに社会問題に気づくことができるはず。一人ひとりの作品から発信されるメッセージによって、持続可能な社会がつくられていきます。

2019年の宣言提出書以来続く、SDGsへの取り組み。持続可能な社会への想いが込められています。

毎年1月〜2月に開催している卒業制作展「デザイン ア・ラ・モード」。2019年12月にSDGs宣言書を提出して以来、制作した作品がSDGsとどのような関りがあるのかを一人ひとりが考えて掲示するようになりました。作品をご覧いただければ、それぞれのアイデアやデザインが大きな問題の解決につながっていることを実感していただけると思います。2021年は新型コロナの感染予防もあって、Webや動画などのデジタル化を推進。デジタル化によってゴミの量を大きく削減できることにも気づくことができました。Web版の特別サイトも公開していますのでぜひご覧ください。

シズデオリジナルSDGsツールアーカイブ

シズデSDGsの歩み

2019年12月24日。SDGsを宣言した日のことを忘れません!

ずっと継続してきた取り組みが、静岡県下の専門学校で最初にSDGsを宣言することにつながった!

シズデが取り組んできたことが、SDGsというカタチで目の前に現れた。

シズデが「大道芸ワールドカップ in 静岡」と提携したのは2002年。衣装製作やペインティングやポスターのデザインなど、イベントに直接関わりながら学生たちは地域や人との関わり方について学んできました。

商店街を元気にするために動き出した「伝馬町通り商店街活性化プロジェクト」のスタートは2006年。こうした出来事が中心になって、地域と連携した活動はシズデの代名詞ともなりました。そこに現われたのが、SDGs。

「これってシズデがずっとやってきたことじゃん」。長年にわたってシズデが取り組み、目指してきたことが「SDGs」という世界基準の目標となっていたのです。すぐに宣言を提出しよう!SDGsを宣言できると知って、迷いはありませんでした。

2019年12月24日。年末年始の休みも迫ったクリスマスイヴの日に、静岡県内の専門学校で初となるSDGs宣言書を静岡市へ提出しました。

▲大道芸ワールドカップ in 静岡

▲伝馬町通り商店街活性化プロジェクト

今すぐにアクションを起こそう!それがきっと、SDGsの普及につながる。

今では世界中に活動が広まり、多くの企業が取り組んでいるSDGs。

しかしシズデが宣言を提出した当時はまだ理解が進んでおらず、あまり知られていない存在でした。でも、一度決めたら一気にプロジェクトが進むのもシズデのいいところ。SDGsとは何かを自分たちが理解することからスタートし、学内で勉強会を開くなどして、自分たちにできることを考えました。そして、まずはシズデが得意なことから取り組んでいこうと、3つの目標に絞りこむことになったのです。手探りでとてもたいへんな作業ではありましたが、出された結論は「正解なんてない!今すぐにアクションを起こそう!」でした。

SDGsをシズデから発信したい、地域のハブになりたいという「TRY SDGs!」の原点はここにあります。

卒業制作展にもSDGsを。戸惑いながらも、学生たちが動きはじめた。

▲卒業制作展「デザイン ア・ラ・モード2020」

静岡市にSDGs宣言書を提出したのが2019年12月24日。

2020年1月31日に初日を迎える卒業制作展の準備はすでに進んでいました。冬休みを挟んでいますから、実質1カ月もありません。しかし、2,000人を超える来場者が訪れる卒業制作展は、SDGsを知ってもらう大きなチャンス。学生たちを信じて、テーマの中に「SDGs」を組み込むことになりました。

学生たちが素晴らしかったのは、これからの社会にSDGsが重要になることをすぐに理解してくれたこと。「SDGsとは何か」の発信とともに、一人ひとりの作品がSDGsのどの目標とつながっているのかを展示することができました。戸惑いながらも、訪れた人たちに「SDGs」という考えを広めてくれた学生たち。「デザイン的な手法で解決に導く、地域のハブ機関になろう!」という想いは、ますます強くなりました。

SDGsが実習の中へ。そして学生たちの自主活動の中へ。

今の姿につながっています。

「TRY SDGs!」の合言葉のもと、シズデの様々な活動の中にSDGsがあります。服や製品をつくりあげる際に環境に優しい素材や再利用できる素材を意識したり、地域の中にある文化や財産を未来に残すための企画に取り組んだり日々取り組む実習の中にも、その考えは浸透しています。また、自主的にSDGs学生プロジェクトを立ち上げ、自分たちでSDGs課題を見つけてデザイン提案をするなど、学生たちの課外活動にも大きな影響を与えています。SDGsの宣言から、その活動は確実に社会とつながり、そして未来へとつながっています。